L’insomnie à la ménopause, ce n’est pas “juste quelques mauvaises nuits”. Quand les bouffées vous réveillent, que le cerveau s’allume à 3 h du matin et que la fatigue s’incruste, le quotidien devient lourd : travail, couple, moral, tout en prend un coup.

Dans cet article, on ne va pas vous dire de “boire une tisane et respirer fort”. Vous avez souvent déjà tout essayé. Ici, on fait le point sur ce que la médecine peut proposer pour vous aider :

Avant d’entrer dans le détail, voici le menu express de ce qui vous attend (promis, c’est plus digeste qu’une nuit blanche) 😄 :

😵💫 Insomnie à la ménopause : quand consulter un professionnel de santé

🩺 Bilan médical de base pour comprendre vos nuits difficiles

🧠 TCC-I : thérapie du sommeil validée avant les médicaments

🌡️ THS / THM : quand les hormones peuvent aider votre sommeil

💊 Autres pistes médicales et causes à explorer au-delà de la ménopause

Prête à arrêter les tête-à-tête avec le plafond à 3 h du matin ?

L’article vous attend juste en dessous 👇

Insomnie à la ménopause : pourquoi maintenant ?

Avant, vous dormiez d’une traite. Puis la nuit a commencé à grincer. L’insomnie à la ménopause n’est pas “dans la tête”. Elle vient d’un mélange de mécanismes bien réels.

💧Hormones, cerveau, thermostat : ce qui bouscule le sommeil

Quand les œstrogènes diminuent, le sommeil devient plus léger et se réveille au moindre signal. La progestérone, habituellement apaisante, recule aussi.

L’endormissement se complique, les micro-réveils se multiplient. Comprendre le terrain hormonal à la ménopause aide à choisir la bonne stratégie, naturelle d’abord, médicale si besoin.

🌙 Le point du Dr Currie :

La Dre Heather Currie, gynécologue experte de la ménopause, rappelle que la chute des œstrogènes et de la progestérone fragilise le sommeil, avec plus de micro-réveils, et que l’on commence par ajuster l’hygiène de vie avant d’envisager un traitement hormonal adapté.

Source : Dr Heather Currie, fiche « Menopause and insomnia », Women’s Health Concern / British Menopause Society, 2025.

🧠 Alerte plus sensible : pourquoi la tête s’emballe

Avec la chute hormonale, le système de stress réagit plus vite. Une pensée prend toute la place, un bruit devient “urgent”, le cœur accélère… et le sommeil s’éloigne. Ce n’est pas une fatalité. On peut calmer cette hyper-réactivité par des rituels courts, puis, si cela ne suffit pas, par des approches validées encadrées par un·e professionnel·le de santé.

🌡️ Thermostat interne : bouffées et nuits fragmentées

La zone de confort thermique se rétrécit. Un léger écart suffit à déclencher une bouffée ou une sueur qui coupe la nuit. L’environnement aide (pièce fraîche, textiles respirants), mais si les réveils liés aux bouffées persistent, on discute d’options médicales pour réduire ces pics nocturnes et, par ricochet, l’insomnie ménopause.

⏰ Horloge biologique : timing qui glisse

La mélatonine baisse avec l’âge. Le rythme se décale : endormissement capricieux ou réveil trop tôt. La lumière du matin, des horaires stables et une routine courte recadrent souvent le timing. Si le décalage s’installe, un avis permet d’exclure d’autres causes et d’affiner le plan.

Insomnie ménopause : quand passer du “je gère” au “je consulte”

Et heureusement, c’est possible, l’insomnie à la ménopause peut s’améliorer. Cependant, parfois, malgré une bonne hygiène de sommeil et des astuces naturelles, ça coince.

C’est alors le bon moment pour consulter un médecin qui saura atténuer les symptômes de l’insomnie à la ménopause, le tout, avec suivi et réévaluation, pour viser juste et en sécurité.

Quand s’inquiéter ? Les vrais signaux.

Cliquez pour déroulez chaque rubrique ci-dessous 👇: vous y verrez, cas par cas, quand l’insomnie à la ménopause impose de consulter un·e professionnel·le de santé. Objectif : repérer la situation qui vous ressemble, agir tôt, et sécuriser vos nuits.

😵 Réveils qui s’enchaînent et qui persistent

Vous avez tenté les bases naturelles qui favorisent un meilleur sommeil (heure fixe, chambre fraîche, routine courte). Malgré tout, les éveils reviennent et l’insomnie ménopause plombe la journée. Notez heure des réveils, durée, déclencheurs. Si ça dure, bilan avec un·e professionnel·le de santé pour cibler la cause.

😴 Somnolence diurne marquée qui ne s’estompe pas

Vous avez réduit caféine, pris la lumière du matin, calé une sieste courte. Pourtant, paupières lourdes et “micro-dodos” persistent. Évaluez la somnolence (0–10) et les moments à risque (après-déjeuner, conduite). Si l’insomnie à la ménopause vous met en danger, consultez.

🔥 Bouffées et sueurs nocturnes malgré les mesures

Chambre fraîche, textiles respirants, ventilation OK… et la nuit casse encore. Notez heure des bouffées de chaleur, température, repas/alcool. Si ces mesures n’aident plus, parlez-en : un avis peut ajuster la prise en charge et limiter l’insomnie ménopause.

🧠 Ruminations et angoisse du coucher qui s’aggravent

Vous avez essayé la respiration 4-6, l’écrit “3 idées et stop”, pas d’écran tard. Si l’alarme mentale monte chaque soir, discutez de la TCC-I avec un·e professionnel·le de santé : efficace sur l’insomnie à la ménopause.

🌫️ Idées sombres dès qu'elles commencent, durent ou s’intensifient

Auto-soins, lumière du jour, mouvement doux… et pourtant le moral chute. Ici, on n’attend pas. Contact médical rapide.

Objectif : protéger la santé mentale et réduire l’insomnie ménopause qui l’aggrave.

😴➡️⏸️ Ronflements et pauses qui se répètent

Position, oreiller, humidité : vous avez optimisé. Le/la partenaire entend toujours des pauses ; maux de tête au réveil. Suspicion d’apnée. Enregistrez, notez heures/intensité. Un dépistage avec un·e professionnel·le de santé change souvent la donne.

📆 Durée et impact au-delà de quelques semaines

Vous avez suivi nos astuces naturelles plusieurs semaines. Pourtant, fatigue, irritabilité, erreurs se cumulent. Passez au bilan structuré : journal 7 jours, facteurs qui aggravent/apaisent, objectif simple (“6–7 h”, “moins de réveils”). Avec ces données, le/la médecin construit un plan adapté à votre insomnie à la ménopause.

Insomnie à la ménopause : vers qui se tourner, et dans quel ordre?

L’objectif est simple : obtenir un plan clair pour apaiser l’insomnie à la ménopause. On avance étape par étape, sans se perdre 👇

👩⚕️ Médecin traitant, premier rendez-vous

Commencez ici. Le/la médecin vérifie ce qui peut casser le sommeil : médicaments stimulants, douleurs, thyroïde, ferritine, tension, poids.

Si des pauses respiratoires sont évoquées, il/elle lance un dépistage d’apnée. Vous repartez avec un plan de prise en charge et une date de réévaluation. C’est la base pour réduire l’insomnie ménopause.

🩺 Gynécologue ou sage-femme quand les symptômes climatériques dominent

Bouffées nocturnes, sueurs, réveils multiples ? Ce duo peut proposer des options validées : TCC-I (thérapie du sommeil), discussion autour d’un THS/THM si votre profil s’y prête, ou alternatives non hormonales.

La décision se prend avec vous, en tenant compte de votre histoire et de vos priorités. Un suivi est prévu pour ajuster.

😴 Centre du sommeil si un trouble spécifique est suspecté

Ronflements avec pauses, jambes agitées le soir, horaires professionnels décalés… Ici, on confirme le diagnostic et on cible le bon traitement.

Cette étape permet souvent de lever un doute et d’alléger durablement l’insomnie à la ménopause.

📝 Arriver préparée, c’est gagner du temps

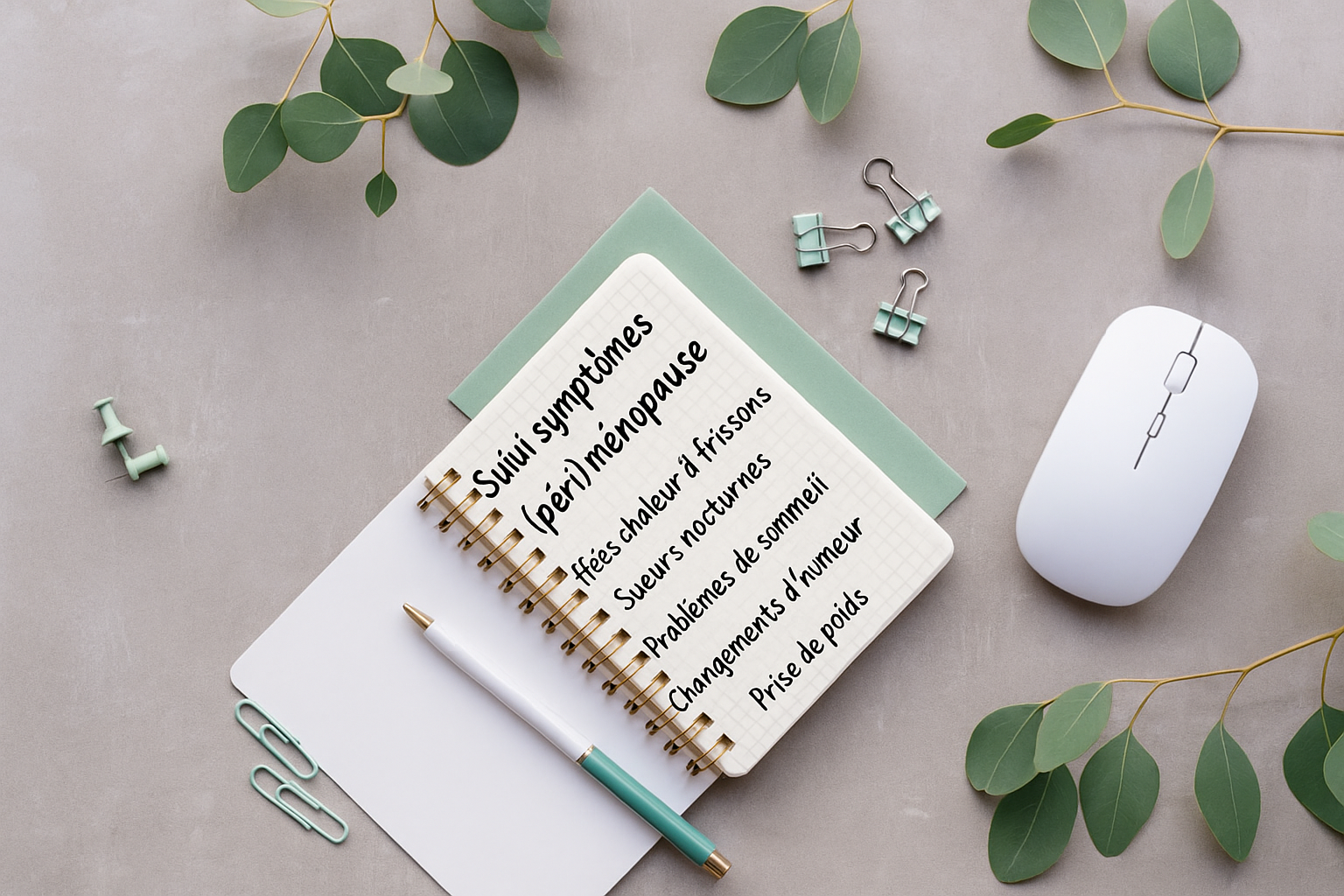

Tenez un journal 7 jours : heure de coucher/lever, réveils, siestes, café/alcool, bouffées nocturnes, forme au réveil.

Ajoutez la liste de vos traitements et un objectif simple (ex. “dormir 6–7 h”, “moins de réveils”). Ces éléments orientent le choix le plus utile pour vous.

🔴 Règle d’or, pour votre sécurité

MyZenMénopause vous informe mais ne prescrit pas. Toute option (hormonale ou non) se décide avec un·e professionnel·le de santé, après évaluation, puis réévaluation.

TCC-I : l’option de référence avant les médicaments

La Thérapie Cognitive et Comportementale de l’Insomnie (TCC-I) aide à réduire l’insomnie à la ménopause sans médicament. Elle agit sur les habitudes, les pensées et le rythme qui entretiennent les réveils. C’est structuré, limité dans le temps et pragmatique.

En pratique, de quoi s’agit-il ?

Un programme court (souvent 4 à 8 semaines). On y apprend à :

⚕️ Important :

Ce contenu informe et accompagne ; il ne remplace pas un avis médical.

Consultez rapidement en cas de douleurs intenses ou nouvelles, saignements après rapport, pertes anormales, fièvre, brûlures urinaires persistantes, lésion visible ou démangeaisons tenaces.

Antécédent de cancer hormono-dépendant : discutez toute option hormonée (même locale) avec votre équipe de suivi.

Comprendre le sommeil et ce qui le fragilise à la ménopause (horaires, lumière, bouffées nocturnes).

Réassocier le lit au dodo : se coucher quand la somnolence est là, se relever si l’on tourne, réserver le lit au sommeilet à l’intimité.

Reserrer puis relâcher le temps au lit pour densifier le sommeil, puis retrouver une plage plus large.

Apaiser les pensées automatiques (“si je ne dors pas, ma journée est fichue”) et les remplacer par des attentes réalistes.

Faire retomber l’alerte avec des techniques de relaxation simples (respiration, relâchement musculaire).

Entre les séances, on note : délai d’endormissement, réveils, siestes, caféine/alcool, forme au réveil. Le suivi guide les ajustements.

Pour qui est-ce utile ?

La TCC-I s’adresse surtout aux femmes pour qui l’insomnie à la ménopause s’est installée dans la durée, malgré tous les petits gestes déjà mis en place au quotidien.

- Insomnie chronique : plusieurs épisodes par semaine, depuis des semaines ou des mois.

- Réveils à heure fixe ou réveil trop tôt qui se répète.

- Ruminations du soir ou du petit matin, appréhension d’aller se coucher.

À la ménopause, la TCC-I est indiquée quand les mesures naturelles (chambre fraîche, horaires stables, routine courte, respiration 4-6, caféine plus tôt) ont été testées sérieusement sans amélioration suffisante.

👉 Si une apnée du sommeil est suspectée (pauses respiratoires, somnolence au volant, maux de tête au réveil), on dépiste d’abord, puis on adapte le programme.

Comment en parler au médecin ?

Des phrases directes aident à cadrer la demande :

« Mon insomnie à la ménopause persiste malgré les gestes d’hygiène du sommeil. Je souhaite une Thérapie Cognitive et Comportementale de l’Insomnie. Pouvez-vous m’orienter vers un(e) professionnel(le) formé(e) ? »

« Voici mon journal de 14 jours (coucher/lever, réveils, siestes, bouffées). Quel protocole de TCC-I conviendrait à mon profil ? »

« Quels objectifs réalistes sur 4–8 semaines (endormissement plus court, moins de réveils, meilleure forme en journée) ? »

💡 Astuce utile :

Arrivez avec vos priorités (ex. “réduire les réveils liés aux bouffées”, “avancer l’endormissement”) et demandez une date de réévaluation pour ajuster le plan.

La TCC-I peut se travailler seule ou s’associer, si besoin, à d’autres options médicales discutées avec le/la professionnel(le) de santé.

THS / THM et insomnie à la ménopause : quel est le rôle du médecin ?

Le traitement Hormonal de la Ménopause (THM), ou Traitement Hormonal Substitutif (THS), n’est pas un traitement du sommeil au sens strict.

Son but principal : calmer les symptômes de la ménopause (bouffées, sueurs nocturnes, palpitations, irritabilité). Quand ces signes diminuent, l’insomnie à la ménopause peut, elle aussi, devenir plus gérable.

Pour décider si ce traitement a une place dans votre parcours, vous n’êtes pas seule : c’est le travail de votre professionnel·le de santé (généraliste, gynécologue, parfois spécialiste de la ménopause).

Quand en parler : ce que fait le professionnel de santé

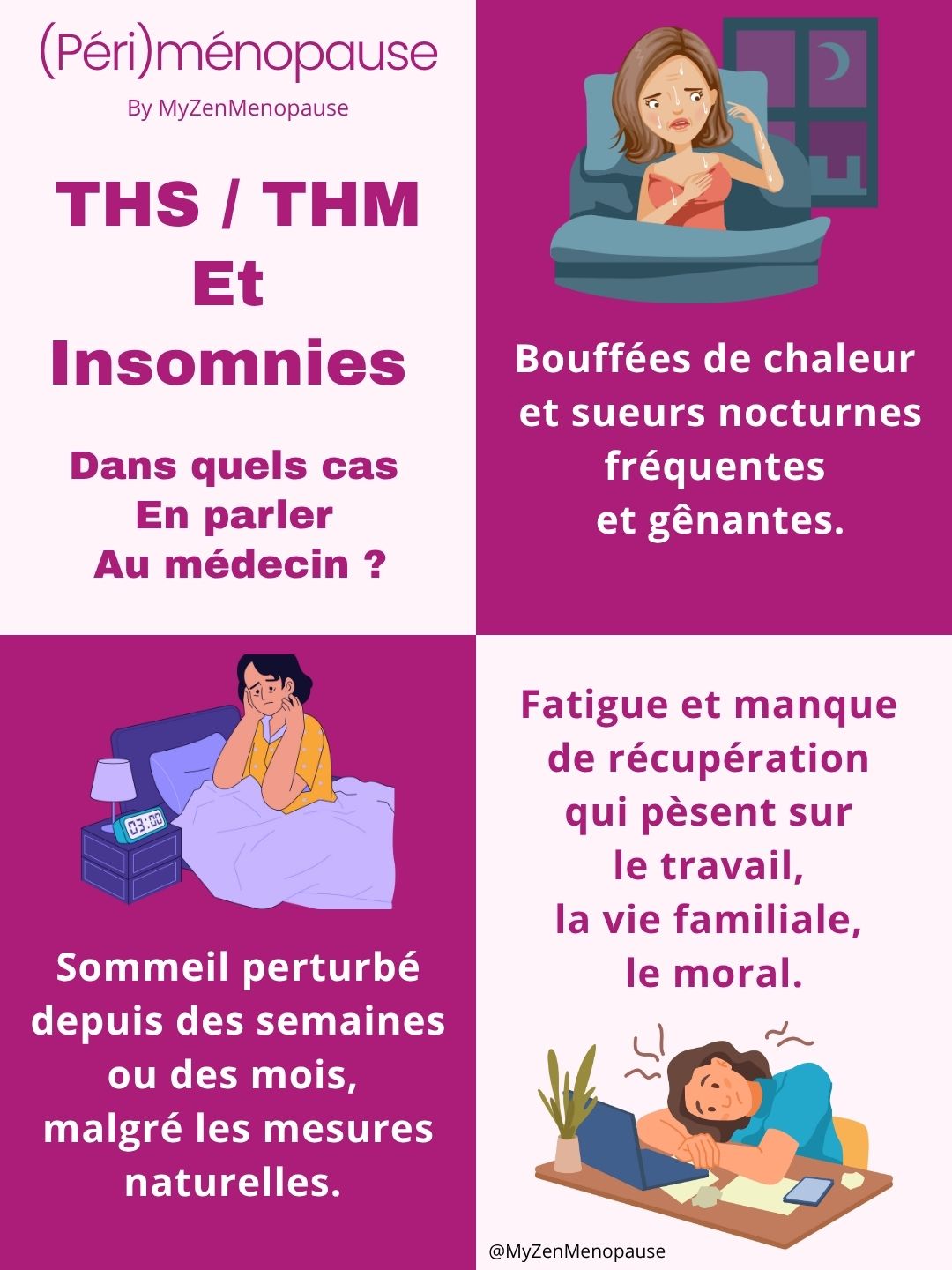

On met le sujet sur la table quand :

les bouffées de chaleur et sueurs nocturnes sont fréquentes et gênantes,

le sommeil est perturbé depuis des semaines ou des mois, malgré les mesures naturelles (routine du soir, chambre fraîche, caféine plus tôt),

la fatigue et le manque de récupération pèsent sur le travail, la vie familiale, le moral.

Dans cette situation, votre interlocuteur médical va :

écouter votre vécu (jour et nuit) ;

reprendre votre dossier médical : antécédents de phlébite, d’embolie, de certains cancers, pathologie cardiaque, hépatique… ;

regarder vos facteurs de risque (tabac, tension, cholestérol, poids) ;

estimer si les bénéfices potentiels dépassent les risques dans votre cas.

À partir de là, il/elle peut :

- dire si le THS/THM est envisageable,

- expliquer pourquoi ce n’est pas recommandé pour vous si c’est le cas,

- ou proposer d’autres pistes (TCC-I, approche non hormonale, prise en charge d’un autre problème associé).

🔎 Rôle clé du professionnel de santé

Son rôle n’est pas de “donner un traitement” à la demande, mais de décider si un THS/THM est vraiment pertinent pour vous, en fonction de votre histoire, de vos risques et de vos besoins.

Il/elle est là pour protéger votre santé, pas seulement pour signer une ordonnance.

Les formes possibles : un choix guidé, pas au hasard

Plusieurs présentations existent, et ce n’est pas à vous de choisir seule. Le ou la soignant·e :

vous explique les différentes options adaptées à votre profil ;

détaille comment chaque forme s’utilise ;

vous aide à choisir ce qui est le plus sûr et le plus simple au quotidien.

Les formes les plus fréquentes :

- Patch cutané : un dispositif à coller sur la peau, qui libère les hormones de façon régulière. Le ou la praticien·ne précise où le placer et à quel rythme le changer.

- Gel à appliquer sur la peau : une dose à étaler tous les jours, sur une zone définie. La quantité est ajustée en fonction du schéma décidé ensemble.

- Comprimé : prise orale, parfois proposée selon le profil. Ce mode n’est pas adapté à toutes, d’où l’importance de l’avis du prescripteur.

Si vous avez toujours votre utérus, un progestatif est en général associé pour protéger la muqueuse interne (endomètre). Là encore, c’est le rôle du gynécologue ou du généraliste de choisir la bonne combinaison et d’en expliquer les raisons.

Le suivi : comment le traitement est encadré

Une fois le THS/THM démarré, le suivi est essentiel. Votre équipe de soins ne vous laisse pas gérer ça seule.

Elle va notamment :

vérifier, dans les semaines qui suivent, si les symptômes diminuent :

bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, réveils liés à la chaleur ;voir si votre insomnie à la ménopause se calme (moins de coupures de nuit, meilleure forme au réveil) ;

surveiller les effets indésirables éventuels : tensions dans les seins, petits saignements, maux de tête inhabituels, gênes particulières.

Des rendez-vous de contrôle sont planifiés (par exemple tous les 6 à 12 mois, parfois plus tôt au début). C’est à ces moments-là que le soignant et vous décidez ensemble :

- de poursuivre le traitement tel quel,

- d’adapter la dose ou la forme,

- ou de l’arrêter si le bénéfice n’est pas suffisant ou si une autre priorité médicale apparaît.

Certaines situations restent des contre-indications fortes (certains cancers hormonodépendants, antécédent de thrombose, pathologie cardiovasculaire sévère…). Le rôle du prescripteur est justement de les repérer et de vous protéger.

En clair : votre rôle, son rôle

Vous : vous apportez votre vécu de l’insomnie à la ménopause, vos symptômes, vos priorités (mieux dormir, retrouver de l’énergie, calmer les bouffées).

Le professionnel de santé : il/elle évalue, explique, pèse le pour et le contre, propose ou écarte un THS/THM, choisit la forme et organise le suivi.

🎯 But final : réduire les symptômes de la ménopause qui réveillent la nuit, limiter l’insomnie à la ménopause et le faire dans un cadre sécurisé.

Insomnie à la ménopause : quand envisager des traitements non hormonaux sur ordonnance ?

Sous ce terme, on regroupe des traitements sur ordonnance qui n’apportent pas d’hormones, mais qui peuvent, dans certains cas, aider à mieux vivre l’insomnie à la ménopause : soit en calmant les bouffées et sueurs nocturnes, soit en réduisant l’hyper-éveil du cerveau.

Médicaments non hormonaux : de quoi parle-t-on exactement ?

Sous ce nom un peu large se cachent plusieurs médicaments sur ordonnance qui ne sont pas des hormones, mais qui peuvent, dans certains cas, aider à mieux vivre l’insomnie à la ménopause en calmant soit les bouffées, soit l’hyper-éveil nocturne.

Dans les rubriques ci-dessous découvrez plus en détail chaque famille de médicaments non hormonaux que votre médecin pourrait décider de vous prescrire pour vous aider à mieux dormir. Pour ca, cliquez juste sur le titre ou touchez-le 👇

💊 Certains antidépresseurs à faible dose

Dans quelques situations, des médicaments de la famille des antidépresseurs peuvent être utilisés à dose plus basse que pour traiter une dépression. L’objectif n’est pas de “vous coller une étiquette”, mais de moduler le sommeil ou d’atténuer des symptômes de ménopause qui coupent la nuit (par exemple des bouffées ou une anxiété très présente au coucher). La décision se prend toujours au cas par cas, après discussion avec un·e professionnel·le de santé.

🌙 Certains médicaments utilisés pour les douleurs nerveuses

Certains traitements initialement pensés pour des douleurs neuropathiques peuvent, chez quelques femmes soigneusement sélectionnées, contribuer à diminuer l’inconfort nocturne et à rendre le sommeil un peu plus continu, surtout lorsque l’insomnie à la ménopause est étroitement liée à des symptômes physiques gênants la nuit. Là encore, la balance bénéfices / effets indésirables se discute avec le soignant.

💓 Certains traitements de la tension artérielle ou du système nerveux autonome

Dans de rares cas, certains médicaments utilisés habituellement pour la pression artérielle ou la régulation du système nerveux peuvent être envisagés pour atténuer certaines sueurs nocturnes qui fragmentent les nuits. Ce sont des stratégies très encadrées, réservées à des profils précis, avec une surveillance de la tension et des autres traitements en cours.

⚠️ Rappel mportant :

Ici, on parle de familles de médicaments, pour vous aider à comprendre ce que votre soignant peut évoquer en consultation. Il ne s’agit jamais d’automédication, ni de demander un type de traitement “parce qu’on l’a lu sur internet”. Toute décision se prend en face à face avec un·e professionnel·le de santé, dans le cadre d’un plan global pour mieux gérer l’insomnie à la ménopause.

Insomnie à la ménopause et traitements non hormonaux : points de vigilance

Ces options ne sont pas “magiques” et comportent des zones de prudence :

Elles peuvent entraîner de la somnolence, des vertiges, une sensation de bouche sèche, ou d’autres effets selon la molécule utilisée.

Elles peuvent interagir avec vos autres médicaments (tension, cœur, humeur, douleur, etc.).

Elles sont en général prévues pour une période limitée, avec un point d’étape planifié.

Le rôle du ou de la soignant·e est donc de :

- reprendre tous les traitements (ordonnances, automédication, compléments),

- choisir la molécule la plus adaptée à votre profil,

- expliquer clairement : pourquoi ce choix, pendant combien de temps, et quels signes surveiller.

Décider ensemble : tester, suivre, ajuster

Pour l’insomnie à la ménopause, on ne se contente pas de “donner un médicament pour dormir”. On s’inscrit dans une démarche d’essai encadré :

- Vous définissez avec le ou la professionnel·le de santé ce que vous souhaitez améliorer : par exemple, réduire le nombre de réveils, limiter les sueurs nocturnes, retrouver de l’énergie en journée.

- Vous décidez ensemble si un traitement non hormonal est pertinent, ou si une autre piste doit être privilégiée (Thérapie Cognitive et Comportementale de l’Insomnie, ajustement du traitement hormonal, prise en charge d’un autre trouble).

- Vous fixez une date de réévaluation : c’est à ce moment que l’on voit si l’option est utile, si elle doit être adaptée, ou arrêtée.

📌 Idée à garder en tête :

Ces médicaments peuvent être précieux pour certaines, mais ils ne sont jamais anodins. Ils font partie d’un plan global, et non d’une solution isolée.

Insomnie à la ménopause : quand chercher “autre chose” derrière les nuits difficiles ?

Toutes les femmes qui dorment mal autour de la cinquantaine ne souffrent pas uniquement d’insomnie à la ménopause. Parfois, la ménopause révèle ou accentue un autre trouble du sommeil ou de la santé mentale. Le repérer change complètement la prise en charge.

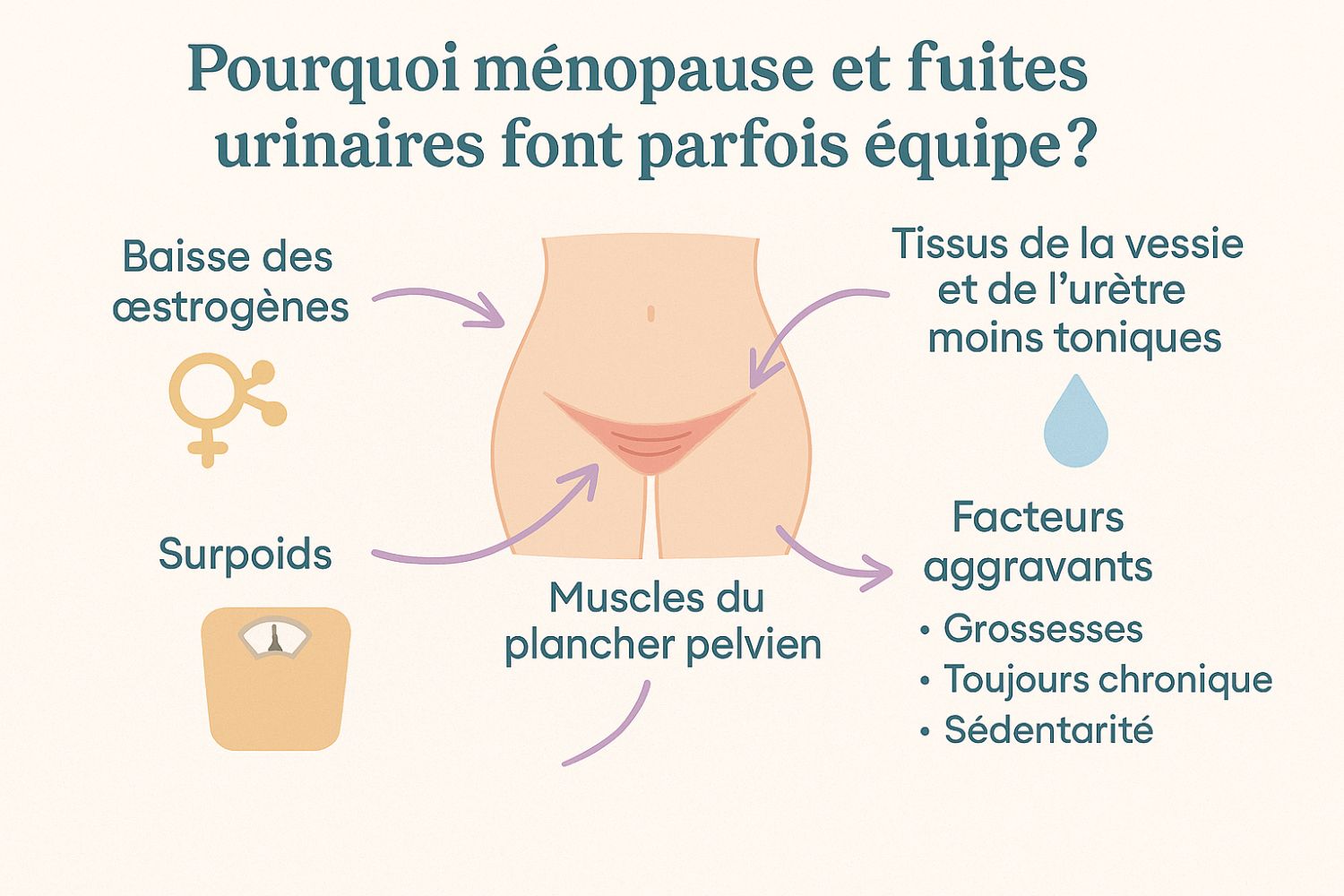

Apnée du sommeil : quand la respiration se coupe la nuit

L’apnée du sommeil correspond à des pauses respiratoires répétées pendant la nuit. Elle se manifeste souvent par :

- des ronflements importants,

- des arrêts de respiration signalés par le ou la partenaire,

- des réveils avec impression d’étouffer ou de manquer d’air,

- une somnolence marquée dans la journée, en particulier au volant.

Ces pauses fragmentent le sommeil. On peut avoir l’impression de “passer la nuit au lit”, mais se réveiller épuisée, avec l’impression de n’avoir jamais récupéré.

En cas de doute, on en parle à un·e professionnel·le de santé, qui peut proposer un enregistrement du sommeil (en centre ou parfois à domicile).

Si une apnée est confirmée, sa prise en charge peut transformer la qualité des nuits… et réduire une insomnie que l’on croyait liée uniquement à la ménopause.

Jambes sans repos : quand le corps ne tient pas en place

Le syndrome des jambes sans repos est un autre trouble qui peut mimer une insomnie :

- sensations désagréables ou tiraillements dans les jambes le soir,

- besoin pressant de bouger les jambes pour soulager ces sensations,

- retour de l’inconfort dès que l’on se recouche,

- difficultés à s’endormir ou à rester endormie.

Ce syndrome peut être favorisé par une carence en fer (ferritine basse), certains médicaments ou un terrain familial. Un ou une soignant·e peut donc :

demander un bilan sanguin,

revoir vos traitements actuels,

proposer, si besoin, une prise en charge spécifique.

Sans ce dépistage, on peut passer des mois à penser “je fais une insomnie à la ménopause”, alors qu’il s’agit d’un trouble du mouvement lié au sommeil.

Troubles de l’humeur : quand moral et insomnie s’entremêlent

La période de périménopause est aussi une période de fragilité émotionnelle. Le manque de sommeil peut :

rendre plus irritable,

accentuer les crises de larmes,

augmenter les inquiétudes et les pensées négatives.

Mais parfois, l’insomnie à la ménopause est le symptôme d’un épisode dépressif ou d’un trouble anxieux plus global. Il ne faut donc pas, négliger les signaux suivants :

- tristesse quasi quotidienne,

- perte d’intérêt pour ce qui apportait du plaisir,

- sentiment d’être vide ou inutile,

- fatigue profonde qui ne cède pas au repos,

- idées noires ou pensées de mort.

Dans ce cas, une prise en charge psychologique ou psychiatrique peut être nécessaire, en plus du travail sur le sommeil. Ce n’est pas un échec, c’est une façon de prendre soin de l’ensemble du tableau, pas seulement de l’horloge du coucher.

🎯 Objectif final :

Me pas tout mettre sur le dos de la ménopause, repérer quand un traitement médical non hormonal ou une autre cause doit être envisagé, et vous aider à retrouver des nuits plus fiables, en toute sécurité.

Préparer la consultation : votre kit express avant de franchir la porte de votre médecin

Arriver “à froid” en consultation, c’est oublier la moitié de ce que l’on vit la nuit. Avec l’insomnie à la ménopause, quelques minutes de préparation peuvent vraiment changer la qualité du rendez-vous. L’idée : donner au ou à la soignante une photo fidèle de vos nuits… et de ce que vous attendez.

Avant d’ouvrir chaque rubrique ci-dessous, gardez une idée en tête : plus vous arrivez préparée, plus votre rendez-vous sera utile. Ces volets sont là pour transformer votre insomnie à la ménopause en plan d’action concret avec le ou la soignante : cliquez ou touchez chaque titre pour découvrir son contenu 👇

📔 Journal sur 7 jours : votre carnet de bord du sommeil

Pendant une semaine, notez l’essentiel, sans vous prendre la tête :

l’heure à laquelle vous vous mettez au lit et celle où vous pensez vous être endormie,

les réveils nocturnes : combien de fois, combien de temps, ce que vous ressentez (chaud, froid, pensées qui tournent, cœur qui bat plus vite…),

les éventuelles siestes : à quelle heure, combien de minutes, comment vous vous sentez après,

la caféine (café, thé, boissons énergisantes) : quoi, à quelle heure,

l’alcool : même un verre le soir peut suffire à casser le sommeil chez certaines,

la présence de bouffées ou sueurs nocturnes : à quelle heure, à quel point elles vous coupent le sommeil.

Ce mini-carnet n’a pas besoin d’être parfait. Il permet simplement au soignant de voir comment vos nuits se déroulent vraiment, au lieu d’un “je dors mal” trop général.

🎯 Un objectif clair : où voulez-vous aller avec ce rendez-vous ?

Avant la consultation, prenez un instant pour vous demander :

“Qu’est-ce qui changerait le plus ma vie si ça s’améliorait ?”

Par exemple :

“Pouvoir dormir 6 à 7 heures au total, même avec un réveil ou deux.”

“Ne plus être réveillée plusieurs fois par nuit par les bouffées de chaleur.”

“Arrêter ces réveils à heure fixe en plein milieu de la nuit.”

L’idéal est de garder une à deux priorités maximum. Cela aide le ou la professionnelle de santé à organiser le plan de prise en charge : Thérapie Cognitive et Comportementale de l’Insomnie, discussion autour d’un traitement hormonal, recherche d’un autre trouble du sommeil…

Moins de flou = plus de chances d’obtenir des réponses utiles à votre insomnie à la ménopause.

❓ Des questions prêtes : pour repartir avec un vrai plan, pas juste un “bon courage”

Dans de rares cas, certains médicaments utilisés habituellement pour la pression artérielle ou la régulation du système nerveux peuvent être envisagés pour atténuer certaines sueurs nocturnes qui fragmentent les nuits. Ce sont des stratégies très encadrées, réservées à des profils précis, avec une surveillance de la tension et des autres traitements en cours.

En résumé : un petit journal, un objectif simple, trois questions notées… et votre consultation devient un vrai temps d’orientation médicale pour votre insomnie à la ménopause, pas juste une parenthèse de plus dans une longue série de nuits difficiles.

En vrai, vous n’êtes pas condamnée à mal dormir

L’insomnie à la ménopause n’est ni une punition, ni un caprice du corps. C’est souvent le résultat d’un mélange : hormones en mouvement, cerveau en hyper-vigilance, symptômes de ménopause mal calmés, parfois un autre trouble du sommeil ou de l’humeur qui se glisse par-dessus.

Vous n’êtes pas obligée de “tenir bon” seule. Votre rôle : décrire ce que vous vivez, noter vos nuits, dire ce qui vous pèse.

Le rôle des professionnelles et professionnels de santé : évaluer, prioriser, proposer… et parfois dire non à certaines options pour protéger votre santé.

Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, ce n’est pas un échec : c’est un bon moment pour prendre rendez-vous, sortir l’insomnie du non-dit, et construire un plan réaliste.

La ménopause change des choses, oui. Mais avec les bonnes informations et le bon accompagnement, vous gardez la main sur votre sommeil. 🌙💜

Insomnie à la ménopause : La FAQ

À quel moment parler d’insomnie à la ménopause à un professionnel de santé ?

Dès que les mauvaises nuits durent depuis plusieurs semaines et que cela pèse sur vos journées (fatigue, irritabilité, erreurs, tensions).

Si vous vous sentez en mode “survie” plus que “vie normale”, c’est le moment de demander un avis.

Est-ce que l’insomnie à la ménopause se soigne toujours sans médicament ?

Pas toujours, mais on commence par là : hygiène de sommeil, gestion du stress, parfois Thérapie Cognitive et Comportementale de l’Insomnie.

Les traitements hormonaux ou non hormonaux viennent en deuxième ligne, si ces mesures sont insuffisantes.

Le traitement hormonal de la ménopause aide-t-il vraiment pour le sommeil ?

Il peut aider indirectement, en réduisant les bouffées et sueurs nocturnes qui réveillent.

Il n’est proposé que si votre profil médical s’y prête, après un vrai bilan.

Suis-je “forcément dépressive” si on me parle d’antidépresseur pour mon insomnie à la ménopause ?

Non. Certains antidépresseurs peuvent être utilisés à faible dose pour agir sur le sommeil ou les bouffées, même sans dépression.

C’est une option médicale, pas une étiquette, décidée après discussion et avec suivi.

On y pense en cas de ronflements forts, de pauses respiratoires observées, de réveils en manque d’air ou de grosse somnolence dans la journée.

Dans ce cas, un enregistrement du sommeil peut être proposé pour vérifier.

Quand l’insomnie à la ménopause doit-elle faire penser à un trouble de l’humeur ?

Si, en plus des nuits difficiles, vous ressentez tristesse quasi constante, perte d’envies, fatigue profonde ou idées noires, il faut en parler vite.

Là, on ne traite pas que le sommeil : on s’occupe aussi du moral.

Puis-je tester seule des compléments ou des plantes pour mon insomnie à la ménopause ?

Vous pouvez ajuster vos gestes du quotidien, oui.

Pour les compléments, plantes ou produits en vente libre, mieux vaut en parler à un professionnel de santé : certains peuvent ne pas être adaptés à votre situation ou interagir avec d’autres traitements.

L’insomnie à la ménopause, c’est “normal” ou je peux espérer mieux ?

C’est fréquent, mais pas une fatalité à subir en silence.

Avec des ajustements de mode de vie, des approches validées comme la TCC-I et, si besoin, des options médicales ciblées, on peut souvent améliorer nettement le sommeil.

Comment savoir si mon insomnie à la ménopause cache une apnée du sommeil ?